Duse di Pietro Marcello

Diretto da

Starring

«L’arte si fa con la guerra, col sangue, col fango, col coraggio, con un po’ di disciplina». È con queste parole, pronunciate dalla stessa Eleonora Duse nel film di Pietro Marcello, che si apre un percorso volto a restituire alla Divina la sua grandezza, sottraendola alla retorica che troppo spesso l’ha confinata soltanto nel ruolo di musa e amante di Gabriele D’Annunzio.

Presentato all’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Duse racconta gli ultimi anni della vita dell’attrice, che Hermann Bahr definì “la più grande del mondo”: dal 1917 al 1923, in un’Italia segnata dalla Grande Guerra e dall’ascesa del fascismo. Sessantatreenne, malata e provata dai debiti, Duse sceglie di tornare al teatro dopo dodici anni di assenza. Una scelta che diventa gesto politico, atto di resistenza e di sopravvivenza.

Lo stile di Marcello è riconoscibile: immagini dal respiro pittorico, dominate da tonalità spente e terrose che intrappolano l’Italia in un limbo quasi polveroso. I pochi colori più accesi emergono quasi soltanto nei fondali delle scenografie o negli abiti teatrali della Duse, come lampi vitali dentro un tempo che si chiude. Le scene sono intervallate da foto e video d’epoca: questi materiali spezzano la narrazione, a volte arricchendone l’atmosfera, a volte rompendone il ritmo, ma sempre introducendo un senso di disagio fertile, come se il passato irrompesse nel presente e ci costringesse a confrontarci con esso. È la stessa tecnica già vista in Martin Eden (2019), ma qui meno coesa: laddove quel film interrogava il potere liberatorio dell’arte, Duse indaga il posto dell’arte mentre il fascismo si affaccia sulla scena. La Duse appare allora come l’“araba fenice” di un teatro che cerca di risorgere dalle proprie ceneri, pur sapendo di appartenere a un mondo in declino.

Sul fronte dei piani, Marcello lavora quasi sempre vicino al volto (primi piani, primissimi piani, particolari), mentre campi lunghi o figure intere diventano pause rare, respiri tra un’intensità e l’altra. La Duse, che i contemporanei vedevano da lontano sul palcoscenico, ci viene restituita come presenza quasi ossessiva: una scelta radicale che consegna la vulnerabilità dell’attrice, ma che rischia anche di soffocare i dialoghi teatrali, privandoli del respiro scenico che avrebbero richiesto e che evidenzia tutta la difficoltà del cinema a misurarsi con il teatro.

Valeria Bruni Tedeschi affronta con coraggio il compito di incarnare Eleonora: magnifica in molti passaggi, oscillante tra forza e fragilità, orgoglio e resa, ma non sempre del tutto convincente. A volte sembra uscire dalla parte della Duse per ricadere nella sua stessa aura di diva contemporanea, come se non riuscisse a cancellare del tutto il proprio carisma personale. Noémie Merlant (Enrichetta) e Fausto Russo Alesi (D’Annunzio) entrano come controparti efficaci: uno sguardo dalla figlia, una presenza inquietante del poeta, che non è solo amante ma ostacolo, ombra, eco di un peso inevitabile; mentre Vincenzo Nemolato nel ruolo di Memo Benassi incarna la nuova generazione teatrale. Eppure il film resta sfuggente: tocca il legame con la figlia, del confronto con Sarah Bernhardt, della difficoltà di recitare D’Annunzio, dell’Italia di Mussolini, del teatro come risposta alla guerra, ma non sviluppa davvero nessuno di questi fili.

Ciò che resta impresso, più che la coerenza narrativa, è il senso di un addio: treni che attraversano un’Italia ferita, stanze illuminate come quadri di Vermeer, il Milite Ignoto come simbolo di un paese perduto. L’ultimo viaggio della Duse diventa quello di un’intera nazione, sospesa tra un passato che non passa e un futuro che spaventa. Nel film è la stessa attrice a ricordare l’aneddoto della morte di Molière, che si spense durante una recita e la cui compagnia portò comunque a termine lo spettacolo. “Lo spettacolo deve continuare”: più che un motto teatrale, diventa il lascito di Eleonora Duse, un invito a resistere all’oblio e alla retorica, a difendere la memoria viva del teatro come atto di coraggio, di disciplina e libertà.

Pubblicato il:

Tag:

Consigliati per te

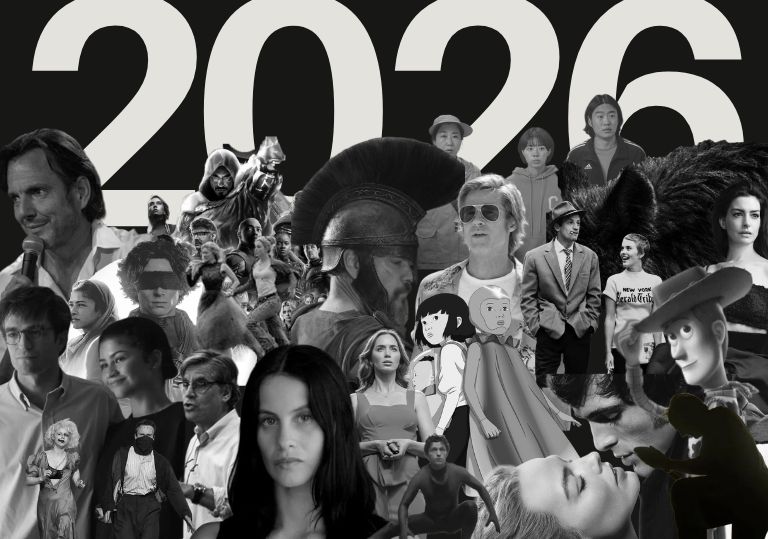

La lista dei film più attesi del 2026 secondo la redazione di Strade Perdute Magazine

Con 'Hamnet' Zhao trasforma il dolore in poesia viva: Shakespeare custodisce suo figlio nell'Amleto, dove la perdita diventa memoria.

Josh Safdie firma un biopic sportivo elettrico con un Timothée Chalamet totalizzante. "Marty Supreme" non sta mai fermo. Nemmeno quando servirebbe.