Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson

Diretto da

Starring

2025. Un quarto di secolo. Sono queste le coordinate temporali che determinano, con Una battaglia dopo l’altra, il ritorno al presente di Paul Thomas Anderson. Incidentalmente, il 2025 non è solo l’anno del decimo lungometraggio del regista californiano, ma anche della decima opera di Thomas Pynchon Shadow Ticket. Tutt’altro che accidentale è invece la scelta di ricorrere a un romanzo del suddetto scrittore per orchestrare la sua violenta riflessione sulla contemporaneità statunitense. Negli oltre vent’anni che separano Una battaglia dopo l’altra da Ubriaco d’amore (Punch-Drunk Love, 2002), ultimo film prima della cinquina di set pieces iniziati con Il petroliere (There Will Be Blood, 2007), Anderson si è dedicato alla ricostruzione frammentaria di una storia, quella americana – anche quando si ritrova in trasferta, come nel caso de Il filo nascosto (Phantom Thread, 2017) –, che va necessariamente decifrata con lo strumento con il quale si è forgiata: il cinema. Eppure, è indiscutibile come Anderson sia l’autore hollywoodiano tra i suoi (simil)coetanei (Tarantino, Fincher, i Coen) a usufruire maggiormente di fonti letterarie per le sue opere. Un legame che va ben oltre la mera ispirazione narrativa, facendosi addirittura modello cinematografico del postmodernismo letterario americano di Doctorow, De Lillo, Wallace, Carver e, ovviamente, lo stesso Pynchon.

Non stupisce quindi vedere sullo schermo ben poco di quello che Vineland (Thomas Pynchon, 1990) raccontava. Come non sorprende notare sin da subito il ribaltamento dell’ordine degli eventi operato da Anderson, il quale trasforma gran parte del romanzo – narrato per lo più in flashback – in un prologo, per quanto esteso e denso. Ciò che fa di Paul Thomas Anderson un membro ad honorem dei grandi romanzieri americani è, piuttosto, concepire il presente come un eterno ritorno, fare la spola tra storia e attualità per rintracciare l’origine e la persistenza dei rapporti di potere, mai come nei suoi film intrecciati con i legami familiari (di sangue e non), talvolta strenui oppositori e altre propaggini di quella stessa sete egemonica.

In piccolo, Una battaglia dopo l’altra, è la resa dei conti di un passato familiare pronto a riemergere dalle ceneri di una rivoluzione fallita, quella dei French 75, presumibilmente durante gli anni Zero. Sedici anni dopo, infatti, Willa Ferguson (Chase Infiniti), figlia dell’allora leader Perfidia Beverly Hills (Teyana Taylor) e del bombarolo Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio), viene inseguita da colui che potrebbe risultare essere il suo padre biologico: il colonnello Steven J. Lockjaw (Sean Penn). Willa si ritrova così a ereditare l’odio degli ex compagni della madre, colpevole di aver contribuito con le sue testimonianze alla distruzione della cellula rivoluzionaria, ma anche del potenziale padre, in procinto di entrare nel super esclusivo circolo suprematista e fascistoide dei Pionieri del Natale, non prima di eliminare qualsiasi traccia di passate relazioni interraziali. L’accanimento nei confronti di Willa, però, non fa altro che scatenare la dormiente organizzazione rivoluzionaria, tramutando la figlia di Perfidia in una nuova paladina – e il loro scontro in un simbolo della lotta etnica e classista da sempre presente negli Stati Uniti.

Una guerra totale, lapidariamente anticipata dal titolo, che si riflette nella struttura quasi picaresca del film. Il ritmo incessante e l’andatura affannosa sono dettati dagli obiettivi dei tre protagonisti: la fuga di Willa, l’inseguimento di Lockjaw e la ricerca di Bob, il quale vuole raggiungere la figlia per salvarla dalle grinfie del suo acerrimo nemico. Una dimensione cavalleresca che Anderson palesa nella lunghissima sequenza finale. In sella ai loro destrieri a quattro ruote i personaggi si scontrano nelle vuote strade incastonate nel deserto americano – una modalità rappresentativa già adottata da Spielberg con Duel (1971). Nel duello finale, però, a opporsi sono i due estremi di questa lotta razziale: Willa e Tim Smith (John Hoogenakker), un emissario dei Pionieri del Natale. Willa guarda dallo specchietto retrovisore l’arrivo lanciato del suo inseguitore, una visuale che permette ad Anderson di enfatizzare i ripidissimi dossi del rettilineo, pura concretizzazione materica dell’impervia e faticosa strada che Willa, e chi come lei, è costretta da sempre ad affrontare. Viceversa, a bordo della sua Mustang blu elettrica, Smith si muove veloce come un proiettile fendendo quelle stesse dune che adesso sembrano scomparire magicamente. Senza dubbio una delle più efficaci rappresentazioni del white privilege che il cinema sia mai stato capace di mostrare.

Permettendo a Willa di superare questo svantaggio strutturale e traslando nella nostra contemporaneità gli eventi di Vineland, Anderson chiama a raccolta i giovani spettatori e passa loro il testimone dell’infinita lotta civile che, oggi più che mai, necessita un ricambio generazionale per rinnestare una collettività da troppo tempo sopita di fronte agli agi concessi dal capitalismo – in primis, come dimostra lo stesso Vineland, la tecnologia. Non è un caso che il film si chiuda con Bob, definitivamente “in pensione”, intento a smanettare con il suo nuovo smartphone e Willa, invece, pronta a soccorrere i propri compagni dopo una segnalazione via radio.

Batman chi?

Pubblicato il:

Tag:

Consigliati per te

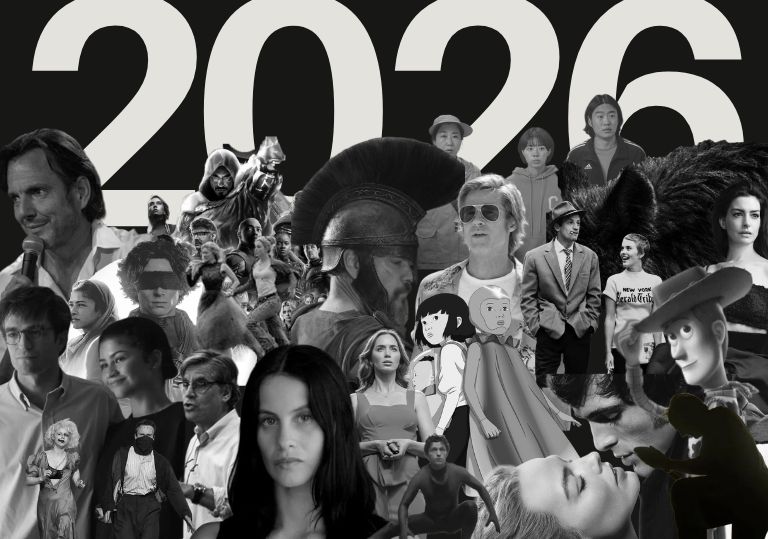

La lista dei film più attesi del 2026 secondo la redazione di Strade Perdute Magazine

Con 'Hamnet' Zhao trasforma il dolore in poesia viva: Shakespeare custodisce suo figlio nell'Amleto, dove la perdita diventa memoria.

Josh Safdie firma un biopic sportivo elettrico con un Timothée Chalamet totalizzante. "Marty Supreme" non sta mai fermo. Nemmeno quando servirebbe.