4 mosche di velluto grigio di Dario Argento

Diretto da

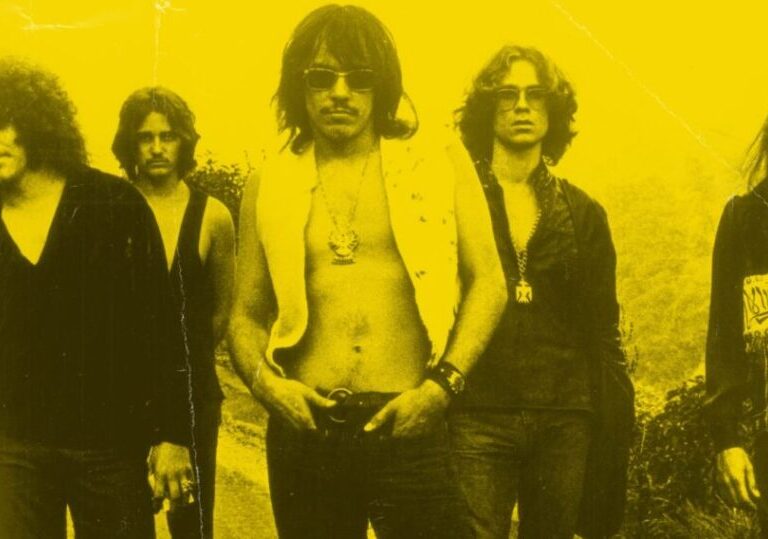

Starring

O

pera conclusiva della cosiddetta trilogia degli animali, 4 mosche di velluto grigio (1971) rappresenta un punto di arrivo e, al tempo stesso, una soglia di transizione per la filmografia di Dario Argento. Dopo aver esordito con L’uccello dalle piume di cristallo (1970) e consolidato il proprio stile con Il gatto a nove code (1971), il regista chiude il ciclo con un film che, pur mantenendo le coordinate del giallo all’italiana, inizia a mostrare le prime incrinature nella struttura razionale del racconto investigativo, aprendo spiragli su territori psicologicamente perturbanti.

Se Profondo rosso (1975) segna il passaggio decisivo verso l’horror metafisico e Suspiria (1977) inaugura l’era del fantastico e dell’esoterico, 4 mosche di velluto grigio va inteso come un’opera liminale: il fatto di cronaca si combina al disturbante ed emergono i primi sintomi di un cinema febbrile, surreale e indefinito che inquieta la mente dell’osservatore attraverso l’ignoto, l’irrisolvibile. Quel cinema che ha reso il regista italiano un autore di culto internazionale.

Ombre, soggettive, sussurri. La regia di Dario Argento si spinge verso territori visivi e sonori sempre più sofisticati, stranianti. Il suo sguardo si fa voyeuristico, ossessivo; riflette le angosce del protagonista, intrappolato in una spirale di paranoia, colpa e persecuzione. La macchina da presa si muove con fluidità sinistra, spesso celandosi dietro punti di vista parziali, sorvegliati da un’entità invisibile.

Il silenzio diventa presenza, materia viva che riempie gli interstizi della narrazione, lasciando spazio a respiri lontani. Il montaggio gioca con i raccordi di sguardo tra i personaggi e il buio, lì dove si cela la domanda, costruendo una grammatica visiva basata su ciò che è percepito. Argento lavora per sottrazione, affidandosi allo scarto tra ciò che è mostrato e ciò che è celato: l’orrore si insinua, esiste ai margini della percezione.

Così come in Profondo rosso, il regista italiano lavora sull’instabilità visiva e sull’illusione della chiarezza: ciò che vediamo non è mai davvero ciò che è. In 4 mosche di velluto grigio, è proprio l’occhio a ritrovarsi al centro del percorso investigativo, diventando insieme testimone, strumento e trappola. La retina del defunto, analizzata grazie a una moderna tecnologia, si trasforma in una sorta di lastra psichica, sulla quale si imprime l’ultima immagine vista prima della morte. Un’idea affascinante che intreccia scienza, esoterismo e una riflessione ossessiva, quasi profana, sullo sguardo.

È proprio nello scarto percettivo che il film pone la sua attenzione: ciò che non si può spiegare né razionalizzare, che non trova corrispondenza nel linguaggio e si manifesta solo come vertigine sensoriale. Il film si configura così come un’esperienza che travalica la dimensione narrativa, trasformandosi in allucinazione estetica: una discesa negli abissi del non-detto, del rimosso, del trauma familiare che culmina in una scena finale rappresentativa di quel cinema che manipola il mezzo per elevare un semplice avvenimento a rituale del tempo.

In questo senso, 4 mosche di velluto grigio non è soltanto un thriller psicologico, ma una vera e propria riflessione metacinematografica sul vedere e sull’essere visti, sull’atto stesso del guardare come esperienza ambigua e potenzialmente pericolosa.

Pubblicato il:

Tag:

Consigliati per te

La lista dei film più attesi del 2026 secondo la redazione di Strade Perdute Magazine

Con 'Hamnet' Zhao trasforma il dolore in poesia viva: Shakespeare custodisce suo figlio nell'Amleto, dove la perdita diventa memoria.

Josh Safdie firma un biopic sportivo elettrico con un Timothée Chalamet totalizzante. "Marty Supreme" non sta mai fermo. Nemmeno quando servirebbe.