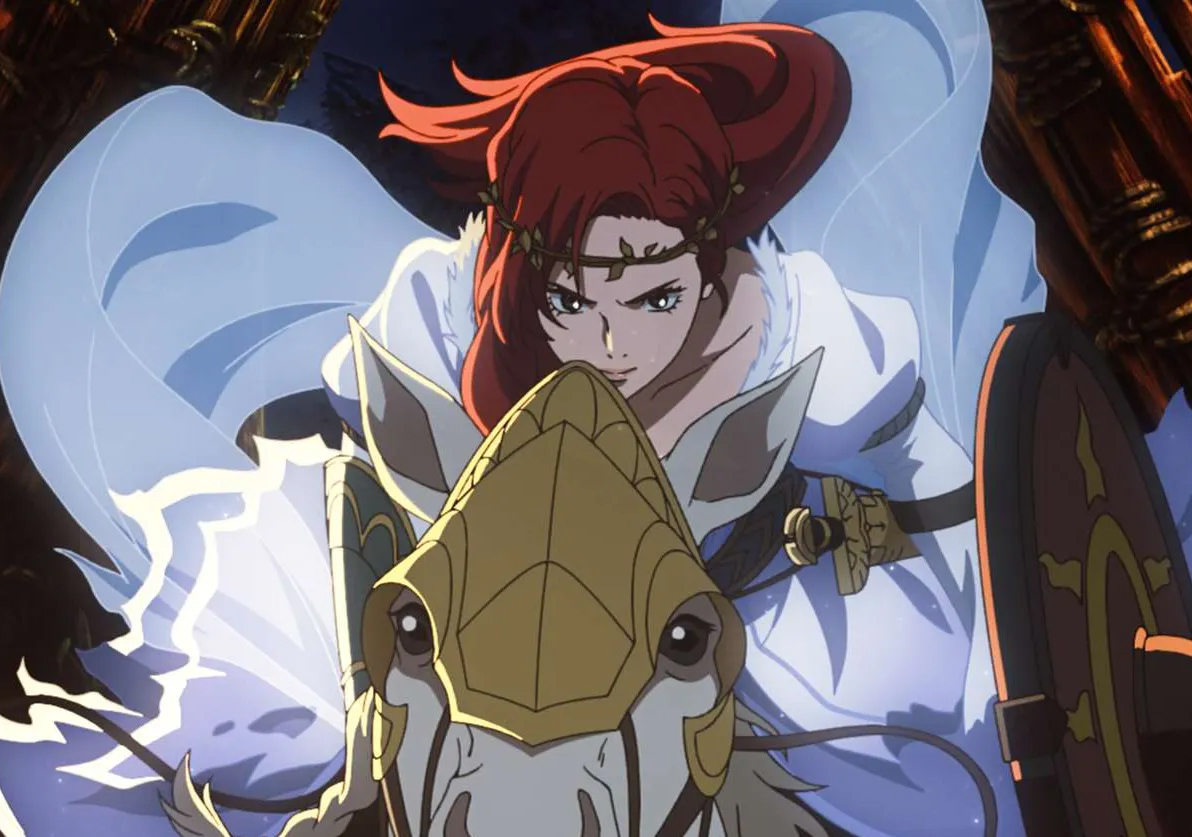

Il Signore degli Anelli – La guerra dei Rohirrim di Kenji Kamiyama

Diretto da

Starring

Che Il Signore degli Anelli – La Guerra dei Rohirrim – e si potrebbe indugiare a lungo sulla ponderazione del titolo, del sottotitolo e della loro gerarchia – di Kenji Kamiyama si apra con un volo pindarico sopra la mappa della Terra di Mezzo, accompagnato dalla voce fuori campo di Éowyn che intona «Non cercate le sue gesta negli antichi canti. Non ve ne sono», non in riferimento alla guerra dei Rohirrim, bensì alle vicende di Héra, giovane aspirante scudiera di Rohan e figlia del re Helm, non desta alcuno stupore. E anzi, non appare affatto inopportuno. Ma che questi primi, neanche troppo velati, riferimenti alla trilogia di Peter Jackson – ricordiamo tutti il prologo de La Compagnia dell’Anello, dove la mappa si tinge di un ambrato cupo, a simboleggiare l’ombra crescente dell’Unico Anello, la cui forza inesorabile si estende su tutta la Terra di Mezzo, e il finale de Le Due Torri, con Frodo che, in un sincero ringraziamento, si rivolge a Sam dichiarando che anche lui finirà senza dubbio nei canti popolari – fossero destinati a diventare solo l’inizio di una continua, quasi ossessiva catena di rimandi e citazioni esplicite, un tale intreccio di richiami così palesi e volutamente evidenti al punto da sfiorare il triviale, non era lontanamente immaginabile.

Anzitutto, la colonna sonora d’apertura: la medesima presente nei film di Peter Jackson, che provoca un fremito nelle braccia di chi è profondamente legato alla trilogia, ma al contempo scuote inquietamente l’intelletto di chi, avendo ormai ascoltato quella melodia tanto soave quanto cupa innumerevoli volte, avverte il legittimo desiderio di un respiro musicale differente. Si prosegue poi con i movimenti di macchina che, nel tentativo di emulare la grandeur jacksoniana, si tradiscono in una ridondanza estetica che mai raggiunge profondità, ma anzi si perde in un virtuosismo fine a sé stesso, fatto di arabeschi visivi senza valore, orpelli che nulla aggiungono all’epos narrativo, ma al contrario lo svuotano. Si giunge infine alle singole inquadrature, che arrivano a rasentare il puro scimmiottamento, in tutta la sua crudezza. Héra, in cima ad Edoras, viene infatti ripresa con la stessa composizione visiva utilizzata per Éowyn all’inizio de Le due torri, creando un ulteriore accenno più forzato che ispirato.

Non sono solo le singole decisioni tecniche a risultare pedestri, impersonali, vincolate da un cordone ombelicale che le lega indissolubilmente al lavoro di Peter Jackson. Anche le scelte lessicali, le strutture narratologiche e le sequenze di combattimento seguono, quasi pedissequamente, il tracciato lasciato da quella monumentale trilogia. «Lo sa quale creatura vive nei boschi?» chiede un compagno di caccia a Héra, appena varca la soglia di un territorio pericoloso, in cui è più saggio non addentrarsi. Una domanda che non solo riecheggia quella del nano Gimli, quando interroga Frodo e Sam all’ingresso del bosco di Lothlórien, ma risveglia anche lo stesso timore che abitava gli occhi di Aragorn, Legolas e Gimli quando, sulle tracce di Pipino e Merry, scoprono che quest’ultimi si sono avventurati nelle profondità oscure della foresta di Fangorn. E in un gioco di specchi tanto forzato quanto inefficace, cosa dovrà fronteggiare Héra nella foresta? Un mostro marino incredibilmente simile a quello che la Compagnia si vide costretta ad affrontare all’ingresso delle miniere di Moira.

Proseguendo in questa danza di riferimenti, impossibile non notare la riproposizione dell’urlo che re Théoden compie nell’atto di incitare il suo esercito prima della battaglia alle porte di Minas Tirith ne Il ritorno del re . E a proposito della battaglia di fronte alla decadente ‘Città dei Re’, che segna l’epica resistenza degli umani contro gli orchi di Mordor e gli Olifanti guidati da creature provenienti dall’est, anche in La Guerra dei Rohirrim si assiste a una battaglia contro una bestia straordinariamente simile, che non casualmente perisce nello stesso modo, con una coincidenza voluta che rivela la povertà di invenzione, più che la forza di un’ispirazione condivisa.

La cerchia di analogie non si chiude qui: il famigerato scontro finale che si svolge nel cuore di quello che era un tempo Hornburg, o Rocca del Corno, ora noto come Fosso di Helm, ripropone, in modo pressoché identico, le strategie militari già messe in scena nella battaglia finale del capitolo centrale della trilogia, che consistono prevalentemente nell’issare torri di assedio in grado di valicare le possenti mura dietro le quali si sono rintanati uomini, donne e bambini in attesa di una scintilla di speranza. Infine, la cavalcata dei Rohirrim, che di nuovo appare come una scopiazzatura sia nelle sue premesse narrative – re Helm, convinto della codardia di Fréaláf, cugino di Héra, per aver voluto evacuare Edoras e condurre il suo popolo alla fortezza di Dunharrow, lo scaccia via, così come re Théoden aveva scacciato Éomer -, sia nella sua conclusione – entrambi, Fréaláf e Éomer, tornano dal loro esilio e salvano il loro popolo. Ciò che li differenzia risiede nella mancanza di pathos, così tanto atteso, che ne Il Signore degli Anelli – La guerra dei Rohirrim è annullato da una costruzione narrativa non in grado di edificare un climax degno di nota, e la discesa dei Rohirrim si smarrisce quasi nel ridicolo, un gesto che senza la giusta intensità drammatica si risolve in mero riempimento, privo della forza che avrebbe dovuto rendere eroico quest’atto di salvezza.

Forse, in fin dei conti, non esiste titolo più appropriato: La guerra dei Rohirrim è giustamente relegato a sottotitolo, nascosta dietro le gesta di Héra, mentre Il Signore degli Anelli è tristemente dominante e dominato, catturato e tradito nel suo spirito. Il film di Kamiyama si rivela una copia sterile senza inventiva, un disegno sbiadito che, invece di rivelarsi, si smarrisce in un labirinto in cui tutto è replicato, come un’eco che svilisce la propria forza originaria, dissolvendosi in un vortice di immagini e parole prive di evoluzione, logorate da un rimando imperterrito e dannoso. E così, a noi spettatori non resta che tornare alla trilogia di Peter Jackson, (mi auguro) consapevoli che questa pallida imitazione non potrà intaccare la grandezza di ciò che più di vent’anni fa un regista neozelandese simil-hobbit scolpì nell’eternità.

Pubblicato il:

Tag:

Consigliati per te

La versione di Fennell di "Cime tempestose" trasforma l'amore metafisico del romanzo, in un'immagine poetica del desiderio terreno.

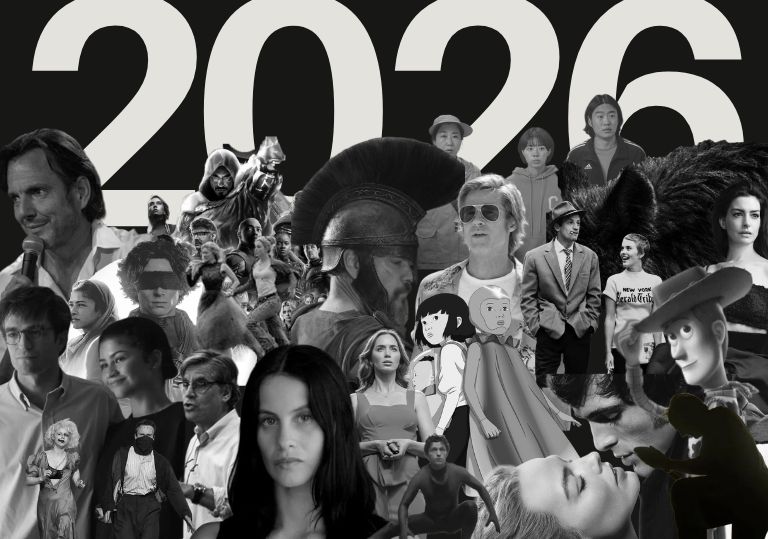

La lista dei film più attesi del 2026 secondo la redazione di Strade Perdute Magazine

Con 'Hamnet' Zhao trasforma il dolore in poesia viva: Shakespeare custodisce suo figlio nell'Amleto, dove la perdita diventa memoria.