Al di là delle polemiche emerse post festival – tra dibattiti sui riconoscimenti assegnati e presunte frizioni interne alla giuria – l’82ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia si è imposta come un’annata straordinariamente fertile, tanto per densità autoriale quanto per qualità complessiva delle opere presentate.

Il Concorso ufficiale, impreziosito dalla presenza di cineasti affermati, ha mantenuto – e in alcuni casi superato – le aspettative, offrendo uno spaccato eterogeneo e stimolante del panorama cinematografico contemporaneo. Ma il valore dell’edizione non si è esaurito nella selezione principale: le sezioni parallele (in primis Orizzonti, ma anche le opere Fuori Concorso, Giornate degli Autori, Settimana della Critica, Biennale College) hanno saputo brillare di luce propria, arricchendo la manifestazione di sfumature ulteriori, non sempre catturate dai riflettori

Di seguito, una top 10 personale – si spera fondata su criteri critici solidi e valutazioni ponderate – dei titoli più rilevanti visti durante l’ultima edizione della Mostra Veneziana. È stato escluso dalla classifica Aniki-Bóbó (1942), esordio di Manuel de Oliveira, proiettato nella splendida versione restaurata all’interno della sempre stimolante sezione Venezia Classici, non certo per mancanza di merito – l’opera mantiene intatta la sua forza poetica e innovativa – ma per dare priorità alle uscite più recenti, nell’ottica di valorizzare la vitalità del presente cinematografico.

10

The Smashing Machine, Benny Safdie, Concorso

«È come un orgasmo». No, non il nuovo film di Benny Safdie – primo lungometraggio diretto in solitaria, senza il fratello Josh – ma il mondo crudo, ossessivo, viscerale delle arti marziali miste, ritratto attraverso la parabola esistenziale di Mark Kerr. Dwayne Johnson – in una prova sorprendentemente sfaccettata e tutt’altro che manierista o compiaciuta, meritevole della Coppa Volpi – incarna un uomo spezzato ma irriducibile. È un corpo in perenne tensione, che si fa linguaggio del trauma, della sconfitta, della sopravvivenza.

Safdie guarda a questo universo con una passione dichiarata, ma sceglie di raccontarlo attraverso una forma narrativa che rifiuta l’architettura classica del dramma: nessun atto eroico, nessun riscatto miracoloso. Il film procede con la stessa energia cieca, brutale e sincera del suo protagonista: non costruisce, ma colpisce. È un moto nervoso, una traiettoria sghemba fatta di cadute e risalite mai risolutive, che segue l’andamento interiore e muscolare di un’esistenza vissuta contro le corde, tra colpi inferti e incassati, senza mai un vero riparo o attimi di respiro.

In questo rifiuto del climax e della redenzione risiede la forza più autentica del film: non c’è ascesa né catastrofe definitiva, ma solo la brutale coerenza di un uomo con sé stesso, che resta in piedi quando tutto lo vorrebbe a terra. Il film, come Mark Kerr, non esplode: ma lascia il segno. Come un gancio al volto in pieno silenzio.

09

Dead Man’s Wire, Gus Van Sant, Fuori Concorso

La mattina dell’8 febbraio 1977, Anthony G. “Tony” Kiritsis – venditore disilluso, debitore furioso – fece irruzione negli uffici della Meridian Mortgage Company e legò il figlio del Grande Capo, Richard Hall, a un fucile a canne mozze collegato a un “dead man’s wire”: un cavo teso dal grilletto al collo della vittima, che avrebbe reso fatale ogni tentativo di intervento esterno.

La cronaca, qui, è nuda e spietata. Ma nelle mani di Gus Van Sant, questo evento diventa materia incandescente, propulsione narrativa, riflessione stratificata sul rapporto tra violenza e immagine, narrazione e spettacolo, disperazione e messa in scena. Dead Man’s Wire è un film tragicamente giocoso, attraversato da un’ironia sottile che scivola tra le pieghe della tensione.

Van Sant non si limita a rappresentare il fatto: lo scompone, lo reinventa, lo inscena come docufiction con la macchina a spalla, immergendo il pubblico nel cuore del rapimento, trasmesso in diretta tv, mentre la realtà stessa si piega al desiderio di visibilità del protagonista. A orbitare attorno all’evento, una giornalista determinata a farsi notare, il cui sguardo incarna – senza mai esplicitarlo – la fame mediatica di un’epoca già intrisa di spettacolarizzazione del trauma.

Van Sant costruisce così un dispositivo narrativo fluido, che si muove tra cinema-verità e messa in scena teatrale, evitando ogni didascalismo o compiacimento estetico. Non c’è giudizio morale né redenzione, ma una domanda insistente: dove finisce l’atto e dove comincia la performance? Il gesto di Kiritsis, al tempo stesso patetico e titanico, è l’epitome del narcisismo tragico: una rivolta solitaria, goffa e disperata, che trova senso solo nel riflesso deformante di una telecamera, o cinepresa, accesa.

08

Barrio Triste , Stillz, Orizzonti

Prodotta, tra le altre, dalla società EDGLRD, fondata da Harmony Korine, l’opera prima di Stillz, pseudonimo del giovane regista colombiano Matías Vásquez, si impone immediatamente come un oggetto filmico intriso di una poetica visiva radicale e dichiaratamente debitrice proprio del cinema del suo principale produttore.

In Barrio Triste, il racconto delle (dis)avventure di un gruppo di adolescenti disorientati e marginalizzati nella Medellín degli anni ’80 non si sviluppa lungo le direttrici del realismo narrativo convenzionale, ma si articola in una forma ibrida, che flirta con il mockumentary e si innesta nei meandri di un estremismo estetico coerente e consapevole.

Il film è interamente girato con un MiniDV – videocamera rubata dai protagonisti a un giornalista – che restituisce un’immagine, grezza, instabile, sgranata, frammentaria, divenendo così veicolo di un realismo crudo e non mediato, come se il film stesso fosse rubato alla realtà, o forse ad essa restituito. Questa estetica lo-fi, tutt’altro che decorativa, si fa strumento, quasi paradossalmente, immersivo: la platea spettatoriale non è posta di fronte, ma dentro il barrio, travolto dalla sua vitalità fragile, dalla sua deriva emotiva e sociale, dal suo linguaggio corporeo e urbano. Non c’è mai compiacimento nello sguardo di Stillz: piuttosto, un’urgenza percettiva, un’intensità affettiva che riesce a trasformare il degrado in espressione, l’instabilità in forma. In controluce, si intravede anche un’autocoscienza metanarrativa – una riflessione interna sulla natura dell’immagine e sulle sue possibilità – che suggerisce una profonda consapevolezza delle implicazioni di questa ricerca formale.

07

Il mago del Cremlino, Olivier Assayas, Concorso

Eccessivo, esagerato, disturbante, programmaticamente virulento, eppure mai gratuito. L’ultimo film di Olivier Assayas si impone come un’operazione radicale, spietata nella forma, quanto rigorosa nel pensiero, in cui ogni scarto stilistico e ogni forzatura narrativa sono pienamente coerenti con la visione politica che il film mette in scena.

Cos’è (oggi e da sempre e per sempre) la politica? Assayas tenta di rispondere con una lucidità tanto fredda quanto sconvolgente, attraverso la figura di Vadim Baranov (Paul Dano) – alter ego immaginario di Vladislav Surkov, il celebre architetto dell’“estetica del potere” nella Russia di Putin (Jude Law). È Baranov stesso ad affermarlo, non casualmente: «La politica è l’unico gioco che valga davvero la pena di essere giocato». Un gioco in cui il potere non è più il fine ultimo, ma una condizione da reinventare costantemente, riformulandone le narrazioni, destabilizzandone i confini, trasformandolo in un dispositivo fluido, adattabile, performativo.

In un mondo postmoderno dominato da ambiguità strutturale, la politica ha smesso di essere l’arte del possibile: non interpreta più la realtà, la produce. Il caos non è più l’eccezione, ma il metodo. La manipolazione diventa habitat naturale, e la verità, come la menzogna, sono esclusivamente alcuni degli strumenti retorici al servizio di un discorso perennemente autoreferenziale.

Lo stesso Baranov viene definito da Putin «un artista per i politici e un politico per gli artisti». Non una provocazione, ma un programma ideologico: la trasformazione della politica in arte concettuale, in drammaturgia del potere. Baranov è una figura ibrida, al tempo stesso burattinaio e performer, stratega e narratore, illusionista della comunicazione, capace di far collassare ogni distinzione tra fatti e percezioni. Nel film – come nella realtà che lo ispira – la politica non è un’istituzione, né un’ideologia, né tantomeno una vocazione: è una macchina spettacolare, una performance sistemica, un gioco di specchi in cui la realtà si dissolve nella rappresentazione, fino a confondersi con essa in modo irreversibile.

06

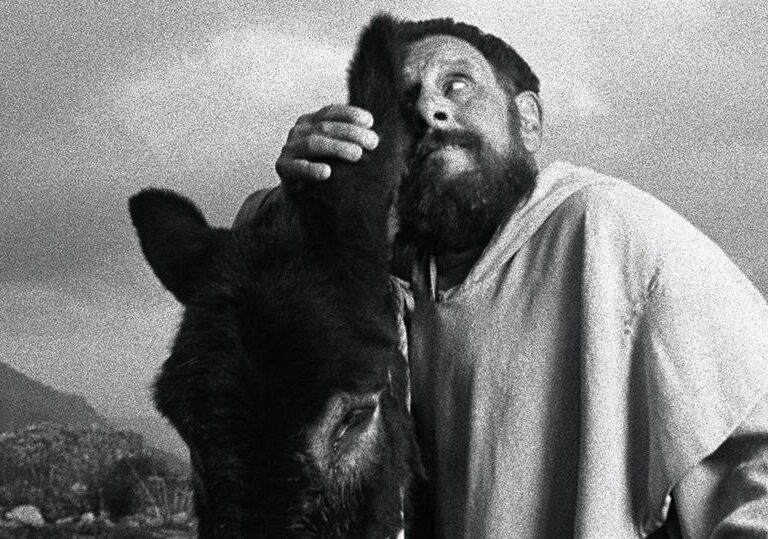

Ghost Elephant, Werner Herzog, Fuori Concorso

«Nella mia carriera ho fatto tutto secondo una stessa world view. Non può essere imitata», afferma Werner Herzog durante l’ennesima conferenza stampa della sua vita. Come dargli torto?

E Ghost Elephants incarna in modo cristallino quella Weltanschauung cinematografica che ha reso unico e inconfondibile lo sguardo sul mondo del regista tedesco. Un cinema dell’estremo e dell’essenziale, che non cerca in alcun modo di rassicurare il suo pubblico, ma di trascinarlo dentro un’esperienza ontologica: un viaggio insieme fisco e mentale, spesso al limite del sostenibile.

Qui più che altrove, la tensione narrativa non è orientata verso il possesso dell’oggetto cercato – gli elefanti – ma verso l’atto stesso del cercare. Una ricerca che si nutre di attesa, ossessione, ostinazione quasi mistica, e che richiama – nel senso più profondo e melvilliano (lo scrittore, non il regista) del termine – l’idea di una caccia che si fa metafora dell’esistenza.

In questo orizzonte poetico, il raggiungimento dell’obiettivo non è che un effetto collaterale, quasi banale nella sua inevitabilità. Ciò che conta davvero è la traiettoria del desiderio, la fatica del tragitto, il tempo immobile dell’esplorazione. La messa in scena è, come sempre in Herzog, sublime e primordiale al contempo, non servono spiegazioni, non c’è analisi, ma solo un cinema che scava, che sprofonda nel mistero dell’immagine, che non interpreta il mondo, ma lo interroga – e nel farlo, come detto, resta irripetibile. Perché, in fondo, ciò che Herzog mette in scena non è la realtà, ma la febbre di chi non smette mai di inseguirla.

05

A House of Dynamite, Katrin Bigelow, Concorso

Dopo The Hurt Locker, Zero Dark Thirty e Detroit, Kathryn Bigelow torna a esplorare i territori che da sempre definiscono il suo cinema: le soglie invisibili del conflitto, quei margini in cui il conflitto non è ancora realtà, ma potenzialità incombente, proiezione paranoide, decisione sospesa nel tempo e nella coscienza collettiva.

La sua ultima fatica – il cui titolo echeggia silenzi e detonazioni morali – si svolge quasi interamente all’interno di una medesima stanza virtuale: una situazione di crisi strategica assoluta, in cui i massimi vertici del governo statunitense si trovano a dover gestire un attacco missilistico imminente, la cui origine rimane sconosciuta. Non c’è azione, non c’è nemico visibile, non ci sono certezze: solo una rete sempre più fitta di domande, ipotesi, dubbi, contraddizioni, che si moltiplicano e si sovrascrivono a ogni nuova informazione ricevuta.

Bigelow costruisce qui un cinema claustrofobico e mentale, fondato sulla ripetizione esasperante di gesti e parole, dichiarazioni e smentite, in un’oscillazione continua tra verità provvisorie e bugie credibili. Il film diventa così un dispositivo paranoico che si autoalimenta, in cui persino le intelligenze più lucide, i dispositivi più sofisticati, le gerarchie più solide si rivelano impotenti dinanzi a un caos epistemologico che nessuno riesce più a dominare.

Il colpo di maggior crudeltà – e vicinanza al reale – della regista statunitense risiede nella scelta di sottrarre ogni punto di vista privilegiato, illudendo il pubblico che la “ragione” stia sempre dalla parte del personaggio che in quel momento domina lo schermo. Ma appena l’angolazione cambia, ecco che si sposta anche la verità. Il risultato è un relativismo percettivo radicale, in cui ogni decisione è figlia del contesto, ogni posizione è transitoria, ogni certezza, un atto performativo. Senza alcuna concessione retorica, la regista premio Oscar incide chirurgicamente nella carne viva del presente, raccontando una democrazia in balia di se stessa, dove l’unico ordine possibile è quello della reazione.

04

No Other Choice, Park Chan-wook, Concorso

Che il cinema sudcoreano occupi una posizione di vertice nel panorama mondiale per il suo sguardo spietato e profondamente consapevole sulle fratture sociali – in particolare quelle legate al lavoro, alla disuguaglianza e alla dignità individuale – è ormai una certezza consolidata. E che Park Chan-wook continui a rappresentarne una delle voci più emblematiche, insieme antesignano e radicalmente contemporaneo, è tutt’altro che una sorpresa.

Ebbene, No Other Choice si inserisce con forza e lucidità nel solco della tradizione coreana più attenta al disvelamento del patimento sociale, ma invece di seguirne docilmente i tracciati, li forza, li piega, li amplifica, grazie anzitutto a un’ironia tragica, dolente, ma liberatoria, che si insinua nelle pieghe della narrazione come una risata soffocata e sottolinea quanto l’assurdo abbia ormai colonizzato la realtà quotidiana. Park alterna infatti con impressionante disinvoltura la tensione sociale più serrata alla satira più feroce, grazie a una regia chirurgica e impietosa (corpi nascosti sotto i letti, mani tese verso una pistola che, più che strumento di difesa o offesa, diventa simbolo di una condanna collettiva e ineluttabile) e alla messa in scena di situazioni e inquadrature che oscillano tra il grottesco e il perturbante, tra la crudeltà del reale e l’allucinazione dell’impossibile, tra la violenza e l’assurdo (l’ultima vittima è emblematica di questo equilibrio instabile).

La potenza visiva dell’opera non si limita però al compiacimento estetico: è un atto politico. Ogni inquadratura contribuisce a costruire una frattura, uno scollamento sempre più netto tra l’immagine di una società civile e la sua reale, brutale struttura. Il film scava con precisione quasi entomologica nella disperazione sistemica, nei meccanismi che rendono la violenza non solo possibile, ma necessaria, ineluttabile.

Il finale? Lievemente didascalico, ma spietatamente lucido, profondamente raccapricciante, facendo del titolo non una constatazione, ma una condanna e, in fondo, una profezia.

03

Un film fatto per Bene, Franco Maresco, Concorso

Con Un film fatto per Bene, Franco Maresco realizza un’opera che è insieme testamento artistico, resa dei conti personale e riflessione crudele, e necessaria, sulla condizione intellettuale e culturale dell’Italia contemporanea. Un film che si erge come baluardo contro il pensiero depotenziato, contro il de-pensante, ovvero quella forma dilagante di libertà apparente che in realtà è svuotamento di senso, e che Maresco combatte attraverso la costruzione di un linguaggio filmico abrasivo, provocatorio, stratificato e grazie a un’analisi feroce di un vuoto altrui, sociale, politico, critico. Un film fatto per Bene non solo tematizza il crollo del pensiero critico, ma lo mette in scena, lo sfida, lo smaschera, spingendolo fino alla vertigine dell’autodistruzione.

Stilisticamente, il film è un caleidoscopio dissonante e volutamente irrisolto, in cui il mockumentary è miscelato con inserti da cinegiornale, footage in bianco e nero, riprese dal vivo, spezzoni che sembrano rubati a un’Italia perduta o forse mai esistita. Questo impasto visivo non è solo orpello estetico: è la forma più autentica per restituire la complessità dell’oggetto osservato. Ogni inquadratura, ogni scelta di montaggio, è un atto politico, un affondo ironico e disperato allo stesso tempo.

La presenza-assenza di Maresco, poi, sempre al limite tra partecipazione e sparizione, conferisce all’opera un tono elegiaco, come se il film fosse una sorta di autoritratto in dissolvenza, una marcia funebre per un certo modo di intendere il cinema, l’arte, il pensiero critico. La dipartita, a cui il film allude in maniera più che simbolica, non è solo quella di un autore, ma di un’intera civiltà culturale, sostituita dal nulla chiassoso dell’intrattenimento e dell’autocompiacimento.

Non stupisce, quindi, che attorno a Un film fatto per Bene si sia creato un alone di mistero, leggenda, quasi mitologia. Maresco si pone come ultimo baluardo di un cinema che non ha paura di contraddirsi, di annullarsi, pur di restare fedele alla propria idea radicale di libertà: non concessa, ma conquistata con l’arma tagliente dell’intelligenza, dell’ironia, del dolore. In un panorama cinematografico dove tutto tende alla semplificazione, Un film fatto per Bene è un’opera necessaria, in grado di restituire al cinema il suo potere disturbante, rivelatore, inesorabilmente umano.

02

The Voice of Hindi Rajab, Kaouther Ben Hania, Concorso

Con The Voice of Hind Rajab, la regista tunisina Kaouther Ben Hania firma un’opera tanto urgente quanto radicale, confrontandosi con uno degli episodi più strazianti e rivelatori della recente, e tutt’ora in atto, tragedia palestinese: l’uccisione, nel gennaio 2024, della bambina Hind Rajab, avvenuta durante l’invasione israeliana della Striscia di Gaza.

A rendere l’opera ancora più sconvolgente e necessaria è la scelta, tanto eticamente audace quanto cinematograficamente disarmante, di incorporare nel film la vera registrazione audio della telefonata tra Hindi e la Mezzaluna Rossa. Nessuna ricostruzione, nessuna mediazione: la voce reale, minuta, spezzata della bambina, attraversa il film come un’incrinatura definitiva nella superficie dell’immaginario. Un suono che non si può disinnescare, che eccede la narrazione e si imprime come prova irriducibile dell’orrore.

Lontana da ogni forma di pornografia del dolore o di retorica indignata, la regista non si limita a documentare o ricostruire, ma opta per una messa in scena sobria, tesa, rigorosa, che fa del silenzio e dell’ascolto strumenti di resistenza. Il film non urla: sussurra con forza. L’attesa si fa corpo tragico, il tempo narrativo si dilata fino a diventare forma di lutto attivo. La registrazione viene lasciata respirare nel suo stesso orrore, sottratta a qualsiasi estetizzazione. È, in sé, un atto d’accusa.

All’interno di questa cornice storica stringente e devastante, Ben Hania interroga con lucidità la crisi della rappresentazione nel tempo presente. In un panorama mediatico saturo di immagini, ma attraversato da rimozioni sistemiche, The Voice of Hind Rajab si oppone frontalmente all’assuefazione percettiva e all’indifferenza politica. È un cinema che si rifiuta di essere complice, che reclama nuovamente un’etica dello sguardo: responsabile, posizionata, irriducibile e ogni scelta formale concorre a svuotare lo spazio filmico da ogni attrattiva estetica, pretendendo consapevolezza. In un’epoca in cui la sofferenza altrui è spesso consumata come contenuto e l’indignazione rischia di essere neutralizzata dalla distanza, l’opera di Ben Hania si fa corpo a corpo con l’intollerabile. Non cerca di rappresentare la morte di Hind Rajab, ma le restituisce spazio, tempo e voce – senza sovrascriverla.

The Voice of Hind Rajab è infine un’opera che abita lo squilibrio rappresentativo contemporaneo, che rifiuta la neutralità come maschera del privilegio, rivelandosi quale atto politico-cinematografico di memoria attiva.

01

Silent Friend, Ildikó Enyedi, Concorso

Silent Friend risulta essere l’opera veneziana che più radicalmente interroga l’essenza dell’animo umano, restituendone non solo l’intimità più profonda, ma anche la sua condizione di fragilità strutturale, insieme devastante e devastata.

L’ultima fatica della regista ungherese, qui alla sua opera più compiuta, si articola attraverso tre distinti segmenti temporali – 1908, 1972, 2020 – non disposti in sequenza, ma intrecciati in una stimolante costellazione percettiva. L’intera vicenda staziona all’interno del giardino botanico dell’università di Marburgo, che diventa luogo archetipico, spazio interiore più che geografico, scenario mentale in cui l’umano si specchia nel vegetale.

Le piante – con i loro ritmi lenti, la loro memoria epigenetica, e forme di intelligenza non-verbale – sono presenze cognitive, enigmatiche, capaci di riflettere, e forse di percepire, attraverso modalità che ancora ci sfuggono e si rivelano quale controcampo silenzioso, eppure eloquente, all’ansia di definizione che permea l’essere umano. La regista accompagna questa riflessione con un sofisticato uso del linguaggio filmico, scegliendo supporti differenti per ciascuna epoca: la pellicola 35mm per l’inizio del secolo scorso, il 16mm per gli anni Settanta, il digitale per il presente. Non si tratta di una soluzione puramente stilistica: ogni supporto diventa cifra di un diverso regime di visione, di una diversa postura epistemica nei confronti del reale. È un cinema che si fa strumento di interrogazione dell’atto stesso del vedere, del registrare, del comprendere. Silent Friend si spinge oltre i confini del rappresentabile, chiedendosi come l’immagine possa restituire ciò che eccede il linguaggio: la percezione non umana, le eco ancestrali, le presenze senza voce.

L’ipotesi che attraversa il film – mai enunciata, solo suggerita – è che il vegetale non sia soltanto vivo, ma anche senziente. Non c’è dimostrazione, né volontà di persuasione: è l’immagine stessa a lasciar filtrare, come linfa, questa possibilità, attraverso pause, vibrazioni, accostamenti di corpi, ombre e silenzi. Perché Silent Friend è, innanzitutto, un film fatto di silenzio. Un silenzio gravido, risonante, che si fa lingua alternativa, forma di contatto e prossimità. Come nella comunicazione tra organismi vegetali, il significato non si articola, si trasmette. La relazione si costruisce non attraverso la parola, ma attraverso la presenza condivisa: un tempo, uno spazio, una vibrazione comune. E proprio in questo silenzio si apre l’interrogativo più lacerante: e se ciò che chiamiamo coscienza fosse semplicemente un accidente? Un epifenomeno, una conseguenza accessoria e contingente di forze che ci eccedono? L’umano, in questa prospettiva, non è al centro, ma ai margini della propria stessa narrazione: un’esistenza che accade, non che si possiede. I personaggi, anch’essi trattenuti, rarefatti, sembrano incarnare questa tensione: tra presenza e assenza, tra empatia e distanza, tra incapacità di ascoltare e desiderio di comprendere. Ogni gesto, ogni sguardo diventa veicolo di un’ambiguità ontologica. Il film non cerca soluzioni, non predica, non spiega, non consola, ma costringe a fermarsi, ad abitare la domanda. E se la più autentica forma di comunicazione non fosse la parola, ma la condivisione muta di un’energia, di un’attenzione, di un respiro? Silent Friend suggerisce che forse solo nel silenzio siamo davvero in relazione con l’alterità. con la natura, con gli esseri umani che ci circondano. È infine un’opera vertiginosa, spiazzante, luminosa nella sua cupezza e nel suo silenzio.

Pubblicato il:

Tag:

Consigliati per te

Sirāt si impone come un’opera visivamente potente e capace di incidere sui sensi, ma fatica a tradurre tale impatto in un solido discorso critico.

Park Chan-wook torna a meravigliarci con le divertenti e violente assurdità di 'No Other Choice'.

Strade Perdute esce con un nuovo numero sei dal tema Viaggi!